編前話:

在小海燕記者團成立25周年之際,收到了小海燕記者團原總團長、榮譽團長吳爽發來的感念記者團的文章,字里行間反映了在記者團的點點滴滴,成長歷程,感謝記者團的培養教育,讀來讓人回味,讓人感慨,也讓人動情。

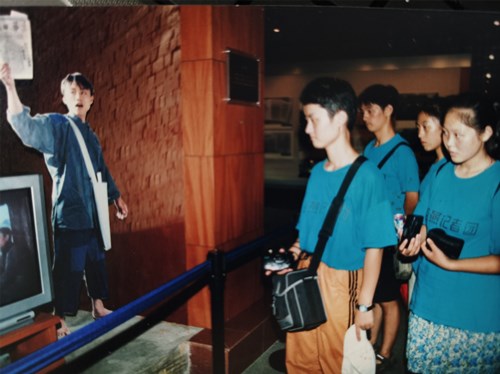

吳爽就讀大馬路小學,三年級時被記者團破格錄取,9歲時跟隨記者團挺進大別山,十幾次參加記者團冬、夏令營,飛向大草原,走進大西南,南下川渝,北上內蒙古,奔向延安,情系井岡山,祖國大地25個省、市留下了她的身影。吳爽四年級時擔任記者團副團長,六年級擔任總團長,先后榮獲中國明星小記者、中國好少年、全國三好學生等各類大獎80多個,先后在《人民日報》、《初中生周報》、《外國文學》等各大媒體發表作品70余篇,跟隨記者團采訪國家領導人、老將軍、老英雄、老模范等社會各界知名人士百余人。

她為人善良,品德高尚,謙虛好學,通過不懈的努力,成為北京大學研究生,現在教育文化系統工作。她沒有忘記記者團的培養教育,感謝記者團,感謝記者團的老師,也感謝小記者們一路陪伴。作為小記者團的老師非常欣慰,也感到自豪。文章較長,分幾次發出,供讀者欣賞,也希望更多的小記者們閱后,寫出更多更好的文章,祝賀小海燕記者團成立25周年。

郵箱又收到很喜歡的那位諾貝爾文學獎得主的信,討論著訪談事宜。作為中央電視臺《朗讀者》的撰稿和文學編輯,我恍惚想起多年以前在記者團夏令營,凌晨寫完當天采訪稿再準備次日采訪提綱的那些不眠之夜。

是的,時至今日,“徐州市小海燕記者團榮譽團長(前總團長)”依然與“北京大學比較文學與世界文學專業”“芬蘭赫爾辛基大學比較文學專業”等背景一并留在我的簡歷上。一路上蒙文學不棄,幸甚至哉,而記者團是文學的童年。

感謝陳曉老師破格錄取了小學三年級的我,一路栽培我。猶記第一次“挺進大別山”回來,9歲的我回到學校操場,望著撒歡的同齡人,眼前浮現出缺文具的女孩、輟學的男孩、漏風的土房、六安地委招待我們的大白兔奶糖……人生第一次歷歷感知到“回憶”。猶記一年暑假,鐵人陳老師帶隊七個夏令營,那么多輕易不接受采訪的人都親切地接待了我們小記者,陳老師的大智大勇太教人感佩!是陳曉老師獨一無二的眼界、格局、膽略、毅力和無私付出成就了我們無與倫比的童年,也成就了小海燕記者團成果累累、光彩奪目的歷程。

雖然小學一年級,我就在《中國少年報》上第一次發表了文章,也得過徐州市征文一等獎,但開始對文學有感覺,應該是在記者團的課堂上。張鐸老師給我們念《小小說》雜志里他中意的故事,也帶我們讀詩,評點名作與我們習作的優缺點。漸漸地,我筆下流水賬少了,巧思多了,從依稀記得的標題或可窺見:《電梯門慢點關》《大別山老奶奶》《永遠的阿慶嫂》《紹棠爺爺,您與運河同在》《今天來兩瓶》《椰汁伴我走天涯》……如今,我仍會在心中矛盾時引用他讓我們分析的臧克家《送友人出院》最后兩句:“我緊緊握著你的手,用兩顆眼淚送你走,一顆里含著歡喜,一顆里含著焦愁。”腦袋里偶然會跳出他教的北島一字詩《生活》:“網”。“好題能頂半篇文”“到什么山,唱什么歌”“大處著眼、小處著筆”“傷其十指,不如斷其一指”……原來我每次輔導同事參加部委演講比賽時反復強調的還是張鐸老師的金句,原來我一直受益不忘。

文學的力量甚至超出語言文字的疆界。小升初,趕上第一次全市電腦派位,我沒派上“好學校”。當時《徐州日報》的新聞里還專門寫:徐州市少先隊大隊長、江蘇省首屆十佳少年、記者團團長吳爽電腦派位失利。我含淚在各種書本扉頁寫下張鐸老師從前鼓勵過李雷、姚宇的話:“小廟未必無高僧,名剎也有賴和尚。”幸運的是,我接受了頂好的初中教育,記者團也持續滋養我,中考我考了全市第二名(最開心是語文滿分),于是暑假縱步小海燕“挺進大西南”……總之,感謝陳曉老師、張鐸老師文學啟蒙,也感謝后來加入的陳旭老師、陳劍秋老師和藹鼓勵。

7歲至今,發表文章70余篇于《人民日報》《跨文化對話》《國外文學》《華文文學》等各級報刊,獲得包括6個全國一等獎在內的各級寫作競賽獎項數十個;成年之前,11次擔任從國家到地方各級冬/夏令營營長,奔赴25個省市,采訪各界人士;曾獲得“中國明星小記者”“全國三好學生”“全國好少年”等稱號……這些是虛榮嗎?我倒覺得,記者團不是更迭的夏令營營服,而是早已化作皮膚。當我每年回北大參加世界文學年度報告會蟬聯“最佳年度報告”,當我奪得教育部演講比賽一等獎,當我應邀赴劍橋國際詩歌研討會主旨發言,那個采訪總要打頭炮的童年團長是自己的底氣;當我擔任北大“跨文化研究”和“傳記文學”課程助教,或是擔任“世界文學的興起”國際研討會大會秘書,那個冬/夏令營上先給大家盛飯、西瓜讓給伙伴,開夜車不睡覺、遇到收費站要下去遞上介紹信的童年團長是自己的習慣。

記得狼牙山有小溪特別滑,陳曉老師和唐琦哥哥讓我踩著他們的腳往上爬;前年單位組織再訪,二十多年過去,狼牙山也有纜車啦。是啊,我們周末采訪過的徐州的工廠、礦山、農村、軍營都舊貌換新顏,后來重到白洋淀、西柏坡、重慶、南昌、遵義、韶山,也都變了模樣。但我不會忘記井岡山秀麗的叢林、瀑布和彩虹,不會忘記在延安住進當年毛主席住過的窯洞,不會忘記冉莊地道、南泥灣、沙家浜、盧溝橋、白求恩墓……更不會忘記采訪過的詩人賀敬之,作家姚雪垠,毛主席生前的攝影師侯波,老將軍李德生、蕭克,董必武、陳毅、粟裕、譚震林等開國元勛的后人,鐵道游擊隊大隊長、小兵張嘎、郭建光、阿慶嫂等人的原型……

攝影配圖 陳曉

責任編輯:唐子韜